エンタメ・娯楽

~はじめに~エンターテイメント市場におけるお笑いイベントの位置づけ

本記事では、お笑いイベントを主催される団体を対象に、企画立案から実施、財務管理、チケット販売戦略、および法的な危機管理に至るまで、成功に不可欠な多角的要素を詳細に分析し、実行可能な専門的指針を提供することを目的としています。

お笑いイベントは、他のエンターテイメント形式と比較して、タレントフィーの変動性が高く、観客の満足度が演目の鮮度に大きく依存するという特徴があります。したがって、緻密な財務計画と強固なリスク管理フレームワークの構築が、イベントの持続的な成功に不可欠です。

戦略的企画とコンテンツ設計

イベントの目的とターゲットオーディエンス設定

まず、イベントの企画は、市場細分化から始まります。

ターゲットオーディエンス(若者、ファミリー、コアなファン層など)を明確にすることで、適切な出演芸人のタイプ(ネタ主体、トーク、企画もの)を決定します。

興行形態としては、特定の芸人のコアなファンを深く掘り起こす「単独ライブ」、集客リスクを分散し新たな層にアピールする「合同ライブ/ユニットライブ」、または会場費用を抑えやすく若手育成にも適した「企画/大喜利ライブ」などが考慮されます。

初期段階で、ターゲット人数とキャスティング予算に基づき、適切なキャパシティと地理的立地(例:都心、駅近、学生街)を持つ会場を選定することが、後の財務的な成功を左右することになるでしょう。

適切な会場選定と設備要件の検証

会場選定においては、会場キャパシティと収支分岐点(BEP)の相関関係を厳密に分析し、費用対効果を最大化する必要があります。お笑いイベント特有のニーズとしては、演者の動きやすさやネタ中に必要な小道具の搬入出スペースを確保できる舞台構造が求められまれ、また、最低限の音響・照明設備として、ネタの内容を最大限に引き出すためのピンマイク、スポットライト、効果音・BGM再生環境の確認が必須となります。

さらに、運営効率と演者の満足度維持のため、バックステージの重要性を軽視してはなりません。演者控室の数、導線、機材搬入出経路の確認は勿論、特に人気芸人をキャスティングする場合、プライバシー確保と安全な警備体制構築が不可欠となります。

財務・キャスティングの統合戦略

財務リスクとキャスティングランクは密接に連動しているため、イベント企画段階で会場キャパシティとタレントフィーを同時に決定する「逆算式企画」がポイントとなります。

お笑い芸人のギャラ相場は、新人/若手(数万円〜50万円程度)から人気/ブレイク芸人(100万〜300万円程度)まで極端に幅が広いことが特徴です。仮に収容人数100名の会場でチケット単価3,000円とした場合、総収益は30万円に限定されます。この規模では、人気芸人を起用すると確実に赤字となるため、イベントのコンセプトと規模は、「誰を呼んだら収支が合うか」という財務的な実現可能性から逆算して決定されるべきです。

また、演出内容が消防法や公衆衛生法に抵触しないよう、企画初期に会場管理者および専門家による法務チェックが必要となります。イベントでは火気使用、特殊な照明、飲食物の提供、深夜に及ぶ運営などが想定されるため、これらの要素が興行場法や消防法、食品衛生法などの規制を受ける可能性があります。

特にアルコール提供や深夜営業を伴うライブハウスなどで開催する場合、会場が適切な保健所登録や深夜酒類提供飲食店営業の許可を持っているかを初期段階で確認しないと、直前で運営が停止するリスクが生じます。

財務計画、収益最大化、およびタレントマネジメント

緻密な予算策定とコスト構造分析

イベントの財務計画においては、まずコスト構造を正確に把握するのが重要です。固定費としては、会場費(レンタル料、技術スタッフ人件費)、タレントフィー、保険料(賠償責任保険、興行中止保険)など、イベントの成否に関わらず発生するコストを明確に計上いたします。

変動費としては、チケットプラットフォーム手数料、広報宣伝費、グッズ製造費など、売上高に応じて変動するコストがあります。

これらのコストを基に、収支分岐点(BEP = 固定費 ÷ (チケット単価 – 変動費率 x チケット単価))を計算し、イベントが黒字化するために必要な最低販売枚数を把握することが、財務的な意思決定の基盤と言えるでしょう。

お笑い芸人ランク別 ギャラ相場とキャスティング戦略

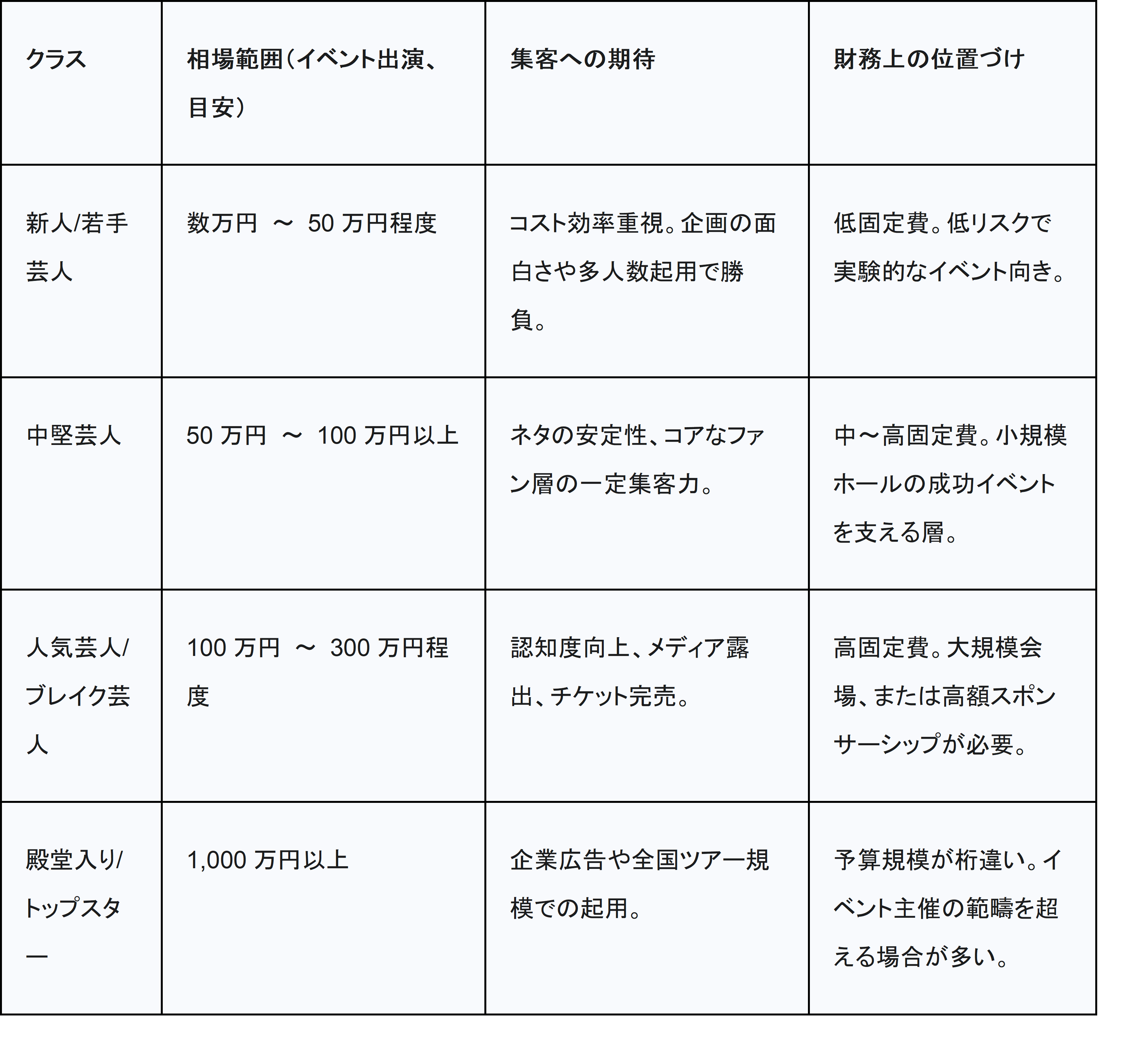

イベントの予算において、キャスティング費用は最も変動が大きく、集客に直結する要素です。市場相場を正確に把握した上での戦略的な起用が求められます。

※お笑い芸人ランク別 ギャラ相場・起用費用概算 (イベント出演の場合)

若手芸人を多人数起用する企画は、個々の集客力の不安定さを「規模の経済」で補う戦略として有効であり、新人プロモーターの初期リスクを低減する効果があります。

若手芸人のフィーは低く抑えられるため、複数の演者のファンベースからの集客貢献により、単一の人気芸人に依存するよりも、集客の分散効果と低コスト運営が実現し、BEP達成が容易となります。

タレントフィーの交渉と契約リスクの管理

出演料の契約形態としては、固定フィーか、チケット売上のレベニューシェア(歩合)かを検討いたします。若手の場合は歩合制、人気芸人の場合は固定フィーを求められることが多いです。事務所との交渉においては、提示されたギャラ相場に対し、イベントのPR価値や将来的な連携の可能性を訴求し、価格交渉を行うことが重要でございます。契約書には、出演内容、時間、肖像権利用範囲を明確に記載することで、事後のトラブルを防ぎます。

収益源の多角化戦略

チケット収入のみに依存する体制はリスクが高いため、収益の多角化が推奨されます。

グッズ販売は、利益率の高いオリジナルグッズ(Tシャツ、タオル、チェキなど)の販売計画を策定し、演者との利益配分を初期段階で合意する必要があります。また、イベントのターゲット層に合わせた企業を特定し、スポンサーシップや広告出稿を提案することで、協賛金を得ます。

この際、スポンサーのロゴ露出、ブース設置、芸人によるPRネタ組み込みなど、多様な価値を提供することが効果的となります。

タレントのドタキャンや遅刻、またはイベント中止・延期による損失(既に支払った固定費の回収不能)は、運営における隠れたリスクと言えるでしょう。

標準的なイベント主催者賠償責任保険は、対人・対物事故をカバーしますが、主催者側の財務損失(例:会場キャンセル料、固定費)は補償対象外であることが多いため 、高額な固定費の回収リスクをヘッジするためには、別途「興行中止保険」への加入を検討するか、主催者側が契約書におけるキャンセル条項を厳しく交渉し、かつ十分な運転資金(自己資本)を確保することがポイントです。

チケット販売とプラットフォーム活用戦略

デジタルチケット販売プラットフォーム「TIGET」の機能詳細と導入メリット

イベント主催者がチケット販売を効率的に行うにはTIGETの活用がおすすめです。

TIGETは、初期費用ゼロ、月額利用料ゼロで利用できるため、特にスタートアップや中小規模のプロモーターにとって優れた選択肢となるでしょう。基本的なチケット販売、管理、マーケティング機能が無料で利用可能であり、当日会場支払いチケット(予約)と前払いチケット(事前決済)の両方に柔軟に対応できます。さらに、リアルタイムで販売状況の確認・管理が可能であり、公式リセール機能の利用も可能です。

当日の入場受付についても、参加者受付機能(デジタル)または紙リストのダウンロードと印刷による受付の両方に対応しており、イベント・会場の状況に合わせて選択できます 。

TIGETを利用した最適な手数料戦略と収益インパクト分析

TIGETの最も重要な戦略的要素は、販売手数料の負担先を選択できる点であり、この選択が最終的な収益に大きな影響を与えます。販売手数料は、負担者を「購入者負担」にした場合は主催者に発生する手数料0%に、負担者を「主催者負担」にした場合は5.5%となる仕組みです。

TIGETの「購入者負担」0%手数料は、特に小規模な企画において、他の費用(会場、ギャラ)の赤字転落を防ぐための最優先の費用削減策として機能いたします。高額な固定費が発生する中で、チケット販売手数料5.5%の削減は、主催者側に純粋な収益を残し、イベントの品質向上や宣伝費への再投資に回すことができます。

戦略的選択の指針としては、高単価イベント(8,000円以上)でファンが少々の手数料を許容する場合は購入者負担(0%)を選択し、主催者の手取りを最大化すべきです。

一方、ターゲット層が若く、価格感度が敏感な低単価イベントにおいては、主催者負担(5.5%)を選択し、チケット価格を魅力的に見せる戦略が有効となります。

チケット価格設定の技術

価格設定においては、心理的な抵抗線を考慮したマジックプライシング(例:3,000円、5,000円)が効果的です。

購入者負担の手数料を合算した最終価格が、ファンにとって納得感のある範囲に収まるよう配慮が求められます。また、早期購入特典(早割)、グループ割引、および前方席プレミアムなどの座席ランクを設定するダイナミックプライシングを導入し、TIGETの機能と連携させることで、販売状況に応じて価格設定を調整し、収益を最大化できます。

当日入場受付の効率化

チケット販売と入場管理のデジタル化は、単なる利便性向上ではなく、人為的なミスや遅延によるリスクを排除する危機管理の一環として捉えるべきです。TIGETの参加者受付機能を利用し、スマートフォンでのQRコード読み取りやリスト検索によるデジタル受付を採用することで、受付待ち時間を最小化し、顧客体験と運営効率の向上を図れます。

さらに、デジタル機器のトラブルや通信障害に備え、紙面上の参加者リストも必ずダウンロード・プリントアウトし、予備の受付手段として準備する体制を構築することが推奨されます 。デジタル受付はリアルタイムで正確な入場者数を把握し、迅速な避難誘導を可能にするため、安全管理の観点からも必須機能として活用されます。

法的遵守、安全対策、および危機管理

イベント主催におけるリスク管理は、人命の安全確保(最優先)と財務的損失のヘッジ(次点)の二軸で構成され、法令遵守がその土台となります。

必須となるイベント保険と賠償責任のヘッジ戦略

イベント主催者は、興行中に発生した事故により法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えるため、「イベント主催者賠償責任保険(施設賠償責任保険)」に加入することが必須です。

興行中止リスクへの財務的対策

標準的な賠償責任保険では、天災や主催者側の都合によるイベント中止・延期に伴う固定費の回収不能リスクはカバーされません。これにより、主催者は会場レンタル料や既に支払ったタレントフィーなどの固定費の損失を直接被ることとなります。

この財務リスクをヘッジするための対策として、高額な固定費が発生する大規模イベントの場合、別途、「興行中止保険」(イベント中止や延期に伴う費用の補償)の加入を検討する必要があります。また、会場やタレント事務所との契約において、不可抗力による中止の場合の違約金や固定費の支払い義務を軽減する条項を事前に交渉し、契約上のリスク移転を図ることも重要です。

興行場法、消防法および公衆衛生関連法の遵守

イベント主催においては、各種法令の遵守が絶対条件となります。

消防法

会場の避難経路、収容人数、消火設備の配置を確認し、管轄の消防署に届け出を行う必要があります 4。舞台演出における火気や特殊効果の使用は、厳格な事前申請と許可が必要となります。

食品衛生法と酒類提供

飲食物を提供する場合は、保健所への事前相談と登録(営業許可)が必要でございます 。特にアルコール提供を伴うライブイベントの場合、深夜営業に関する規制(深夜酒類提供飲食店営業)を確認し、適切な許認可を得ている会場を選ぶ必要があります。

著作権・肖像権

演者のネタ、BGM、使用する映像素材など、すべてのコンテンツについて著作権・肖像権のクリアランスを確認いたします。無許可でのストリーミング配信や録画・録音は、重大な法的リスクを伴います。

危機発生時の対応マニュアルと避難誘導計画

イベントの種類と規模に応じて、自然災害(地震、火災)や人為災害(設備故障)などのリスクを事前に把握し、危機管理マニュアルを整備する必要がございます。災害やトラブル発生時は、人命の安全確保を最優先とし、緊急避難などの事故対応や動線計画の変更を迅速に行います。

危機管理マニュアルの整備は、法的遵守だけでなく、イベント後のメディア対応やブランドイメージ維持のためのレピュテーションリスク管理に直結します。事故発生後の原因分析、関係者(スポンサー、マスコミ)への状況報告、および再発防止策の公開が求められるため、統一的な情報発信の基盤としてマニュアルが機能します。

会場図に基づき、複数の避難場所(例:北避難所、西避難所、南避難所)と明確な誘導経路を定め、拡声器やアナウンスを使用して迅速かつ確実な避難誘導を行う計画を立てる必要があります。また、事故・危険の発生に備え、関係自治体、消防、警備業者と連携し、予防と対応に向けた対策を講じることも重要です。

イベント実施とフィードバックループ

当日運営体制の構築

イベント当日は、統括責任者、会場管理、技術(音響・照明)、受付・物販、警備・誘導など、明確な役割を定義した上で、役割分担と連携フローを構築することが重要です。

お笑いイベントでは、音響・映像・照明の切り替え(キュー出し)がネタの成否を分けるため、演者と技術スタッフとの緻密なリハーサルを徹底することが不可欠です。演者がパフォーマンスに集中できるよう、控室の準備、タイムキーピング、休憩時間の管理、送迎など、高いホスピタリティを提供することが求められます。

宣伝・広報戦略の実践

デジタルマーケティングの最適化が現代の興行において不可欠です。

SNSでは、ネタバレ防止に配慮しつつ、当日までの期待感を高めるコンテンツ(演者インタビュー、会場紹介など)を継続的に発信することが重要となります。

パフォーマンス評価とイベント後のデータ分析

イベント運営の成功は、単発的な利益ではなく、デジタルデータに基づいた継続的な改善(フィードバックループ)の確立によってのみ保証されます。

終了後には、チケット売上高、販売速度、リピーター率、TIGET上での流入元データなどを分析し、次回企画の集客精度向上に役立てるのがポイントです。

来場者へのアンケート(ネタの評価、会場満足度、価格設定の妥当性など)を実施し、具体的なフィードバックを収集します。最終的には、最終収支の確定と予実差異を分析し、特に固定費(ギャラ、会場費)と変動費(手数料、広報費)における予算超過の原因を特定し、次回の予算策定に反映させることが重要です。

先程紹介した「TIGET」では提供する販売データは、企画の市場適合性(需要弾力性)を測る重要な指標となり、このデータを活用することで、プロモーターは経験則から脱却し、データドリブンな意思決定を行うための基盤を確立できます 。

~まとめ~持続可能なイベント運営に向けた提言

お笑いイベントを成功させるためには、「財務的健全性」「リスク管理の徹底」「デジタル運用効率化」の三要素のバランスが不可欠です。

「TIGET」のようなデジタルチケットプラットフォームのゼロコスト構造と柔軟な手数料オプションは、特に初期段階のプロモーターに大きな競争優位性をもたらしますが、手数料を「購入者負担」とした場合のファンへの心理的負担を考慮した価格設定が、集客における鍵となります。

同時に、イベント主催者賠償責任保険への加入と、興行中止保険の検討による財務的リスクヘッジ、そして飲食物提供に伴う複合的な法的リスク(食中毒、酒類提供の許認可)の慎重な管理が、イベントの持続的な運営を支えます。

なお、「TIGET」を運営するgrabssでは、イベント制作を専門とするサービスMakee (メイキー)もありますので、お笑いイベントのみならず様々なイベントを企画の段階からサポートを受けることもできます。

兇状(きょうじょう)持ちで盲目の侠客が神業のような一撃必殺の抜刀術で悪人をダイナミックに蹴散らしていく、日本を代表する名作映画のひとつでもある「座頭市」のワンシーンは有名ですよね。座頭市のように居合のシーンが出てくる映画や本などは多数ありますが、多くの人が居合ときいて最初に思い浮かべるのが、相手に一瞬の隙を与えず目にもとまらぬ速さで刀を抜き、一瞬にして斬りつける技術ではないでしょうか。

居合を日本で最初にはじめたのは「林崎甚助(はやしざき じんすけ)という戦国時代から江戸時代初期に生きた剣客といわれています。「臨戦態勢ではない状態に敵から突然襲いかかられたときにどう対処をするか」というシチュエーションを想定し、対剣術用として居合の技が生み出されました。たとえば、普通に歩いている時や座って対話をしている時、突然敵に攻撃されたらどうしますか?相手はすでに刀を抜いて斬りかかろうとしている状況ではとっさに刀を抜いたとしても間に合わないですよね。迎え撃つことすらできず、相手の刀が先にこちらに届き、致命傷になってしまいます。そんな絶体絶命の状況に対応するために生み出されたのが居合なんです。居合とは、「居ながらにして急に合する」という意味もあり、相手を攻撃するのではなく護身の要素の強い武術であるといえます。

居合にはさまざまな流派が存在しており、一般財団法人 無外流もそのうちのひとつ。無外流とは元禄から現代まで三百年以上続く歴史のある流派で、全国各地に2,000箇所以上の稽古場所があり、たくさんの剣士が日々居合の稽古に励んでいます。そして、居合の稽古だけではなく世界中の剣士が集まって技を競い合う国際大会や交流イベントも行われています。居合に興味を持った方はまずは稽古場を見学してみるといいですよ。僕も行きましたが、間近で見るとますます迫力があってかっこいいです。

座頭市の主役を演じた勝慎太郎のようなキレのある殺陣の技術を身につけるには日ごろの鍛錬が必要です。毎日居合の稽古をすることで、集中力や体幹だけではなく精神面も鍛えられ、美しい所作も身につけることができるはず。僕もしばらく稽古がんばります!

« ピアノは奥が深い。イエローTシャツを着こなしたい! » 綺麗な音楽を届けてくれる鍵盤楽器のピアノ。しかし、打楽器と弦楽器の特徴も持ち合わせています。鍵盤楽器・打楽器・弦楽器の3つの特徴を持っているピアノは打音によって「音の強弱をより鮮明にする」、弦ならではの「繊細な旋律を際立たせる」鍵盤によって「オルガンのハーモニーを奏でる」ことを可能にしています。これはピアノにしかない魅力です。

綺麗な音楽を届けてくれる鍵盤楽器のピアノ。しかし、打楽器と弦楽器の特徴も持ち合わせています。鍵盤楽器・打楽器・弦楽器の3つの特徴を持っているピアノは打音によって「音の強弱をより鮮明にする」、弦ならではの「繊細な旋律を際立たせる」鍵盤によって「オルガンのハーモニーを奏でる」ことを可能にしています。これはピアノにしかない魅力です。

ピアノは88の鍵盤で7オクターブの音を出すことが可能です。これはオーケストラで使われる多様な楽器の音域をカバーする広さでもあります。一番高音が出るピッコロよりも高く、そして一番低音のコントラバスよりも低い音をだすことができます。音域だけではなく、音の強弱のコントロールも自由自在です。また、ピアノは指先のタッチで様々な音色になり音に感情を込めることもできます。このようにピアノには様々な顔があるのです。

このピアノには主に2種類、アップライトピアノとグランドピアノがあります。オーケストラで使われているのはグランドピアノ。迫力があるピアノの音色で演奏したいのであれば、グランドピアノが良いでしょう。これはアップライトピアノよりも弦の反発力が強く、その分、より良い音色が出ます。また、ペダルで絶妙な音を出すことができるので、重厚感があって迫力ある音色を出すことが可能です。

アップライトピアノは限られた設置面積で、演奏が楽しめるようにコンパクトに作られたものです。ですから、グランドピアノよりも音色の迫力や豊かな表現力に劣ってしまいます。もっとピアノの演奏を楽しみたいのであれば、アップライトピアノからグランドピアノに買い替えるといいでしょう。

今使っているピアノは、中古ピアノ買取りの伸和ピアノで買取をお願いすると、新しいピアノの購入費用にも充てることができますし、そして何よりも新しくピアノが生まれ変わって再利用されます。愛着を持ってきたピアノだからこそ、新しい持ち主にまた演奏してもらえるのは嬉しいですよね。

« ゲームを処分したい!居合がかっこいい! » もう遊ばないゲーム機やソフトってありますよね。昔も今も購入する時はそれなりにする値段で気に入って購入したものですから、気持ち的に処分しづらく、ずっとそのままになっている人って結構多いんじゃないでしょうか。廃棄しないにしても、どこで売ったらいいのか、迷いますよね。中には、ずっと迷っていて長年処分できずに劣化してしまった…という人も多いのではないでしょうか?

もう遊ばないゲーム機やソフトってありますよね。昔も今も購入する時はそれなりにする値段で気に入って購入したものですから、気持ち的に処分しづらく、ずっとそのままになっている人って結構多いんじゃないでしょうか。廃棄しないにしても、どこで売ったらいいのか、迷いますよね。中には、ずっと迷っていて長年処分できずに劣化してしまった…という人も多いのではないでしょうか?

売る場合、特にゲームソフトであると、価値はどんどん下がってしまいます。比較的発売されてから期間が経っていないほど高く売れるので、迷っている際は早めに売ってしまったほうが得です。

まずは買取ショップ探し!

ゲームを売ると決めたら、まずはゲームの買取ショップを探すことから始まります。ゲーム買取サイトの比較案内ページを利用すると、自分が売りたいと思っているゲーム機、ソフトの相場や最高値を知ることができるので、一度見てみるといいでしょう。また、オススメのショップが紹介されていて、実際に利用した人の口コミもあるので参考になります。

少しでも高く売りたい…

ゲーム機、ソフトを売る時の値段は、その時の相場はもちろんのこと、ショップによっても異なります。ですから、多数のゲーム買取サイトを見て高く売れるショップを利用するといいでしょう。また、売りたいゲームによっても高く売れるショップというのは異なります。プレイステーション系のゲームの買取に強いショップもあれば、レトロゲームを専門に扱っているショップ等というように、お店によって専門にしているゲームがある場合があるので、このような点にも着目すると有利に売ることができるかもしれません。

もう使わないゲーム機やソフトがあるなら、少しでも早めに行動することが大切です。そして単に近所にある買取ショップを利用するのではなく、きちんと事前に調べておけばより高く有利に売ることができるはずです。

« プロテインで細マッチョ!ピアノは奥が深い。 »